“歷史文化是城市的靈魂,要像愛(ài)惜自己的生命一樣保護(hù)好城市歷史文化遺產(chǎn)。北京是世界著名古都,豐富的歷史文化遺產(chǎn)是一張金名片,傳承保護(hù)好這份寶貴的歷史文化遺產(chǎn)是首都的職責(zé),要本著對(duì)歷史負(fù)責(zé)、對(duì)人民負(fù)責(zé)的精神,傳承歷史文脈,處理好城市改造開(kāi)發(fā)和歷史文化遺產(chǎn)保護(hù)利用的關(guān)系,切實(shí)做到在保護(hù)中發(fā)展、在發(fā)展中保護(hù)。” ——習(xí)近平

古都風(fēng)貌保護(hù)

北京在城市發(fā)展過(guò)程中,曾經(jīng)留下一些遺憾。

胡同的消失,城墻、文物的破壞,舊城內(nèi)的私搭亂建,使得古都風(fēng)貌受到不同程度的傷害。

習(xí)近平總書(shū)記2014年視察北京時(shí),提出“北京是世界著名古都,豐富的歷史文化遺產(chǎn)是一張金名片,傳承保護(hù)好這份寶貴的歷史文化遺產(chǎn)是首都的職責(zé)”。

如何在保護(hù)古都風(fēng)貌的同時(shí)進(jìn)行發(fā)展,北京一直在尋找平衡點(diǎn)。

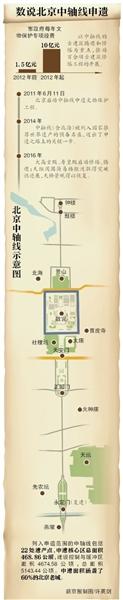

2012年起,市政府將每年的文物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由1.5億元調(diào)整至10億元,并以中軸線的古建筑騰退和修繕為重點(diǎn),推動(dòng)開(kāi)展了百余項(xiàng)古建筑修繕工程。

而從過(guò)去對(duì)文物的重“保”輕“用”,到如今的“以用促保”,觀念轉(zhuǎn)變的背后,北京已經(jīng)漸漸學(xué)會(huì)如何處理城市底蘊(yùn)保護(hù)與發(fā)展間的關(guān)系。

2月15日,草廠五條胡同29號(hào)院。去年,前門(mén)地區(qū)改造了28個(gè)這樣的“新合院”。

留住“老北京的魂”

草廠五條29號(hào)院剛整修完,正在等待它的新主人。

一棵樹(shù)齡幾十年的香椿樹(shù)在院子中央沐浴著陽(yáng)光,除了紅瓦灰墻,院子還配備了獨(dú)立的廚房、衛(wèi)生間。地面上鋪著的水泥磚也大有講究,底下配有先進(jìn)的雨污分流設(shè)備,能排掉污水,儲(chǔ)存雨水。

時(shí)間退回到十年前,這樣的院落住著7戶居民,戶均面積14.5平方米。逼仄的空間,隨處可見(jiàn)的私搭亂建,安全隱患嚴(yán)重。

去年12月,東城區(qū)委書(shū)記張家明在《東城區(qū)推進(jìn)古都風(fēng)貌保護(hù)有關(guān)情況的介紹》中提到,東城歷史文化街區(qū)有平房14萬(wàn)間、244萬(wàn)平方米,涉及居民9.8萬(wàn)戶約30萬(wàn)人。

關(guān)先生住在雨兒胡同29號(hào)院,盡管也希望能住上大點(diǎn)、帶衛(wèi)生間的房子,但他說(shuō)自己在胡同住了半輩子,不想拆走。

在北京,和關(guān)先生想法一樣的人不少,在他們看來(lái),胡同、四合院是“老北京的魂”,在院子里養(yǎng)花種草,到胡同里遛鳥(niǎo)乘涼,接地氣。

然而,近些年,北京的胡同卻在逐年減少。

2001年10月,有媒體報(bào)道稱(chēng),1949年北京有大小胡同7000余條,到上世紀(jì)80年代只剩下約3900條。近一兩年,隨著舊城區(qū)改造速度的加快,胡同更是以每年600條的速度消失。

為留住“老北京的魂”,前門(mén)地區(qū)開(kāi)始新的嘗試,在保護(hù)整體風(fēng)貌的前提下,對(duì)符合改造條件的院落平房進(jìn)行改造,恢復(fù)院落格局。采用現(xiàn)代連廊技術(shù),把院中原有的房屋連起來(lái),形成平房院中的套房。新生的空間則用來(lái)修建衛(wèi)生間和廚房,地下配有先進(jìn)的蓄水模塊,解決住戶的基礎(chǔ)設(shè)施問(wèn)題。

在院落修繕的基礎(chǔ)上,再恢復(fù)胡同的傳統(tǒng)肌理,在狹窄的胡同里,完善市政基礎(chǔ)設(shè)施,實(shí)現(xiàn)雨污分流。

“我們會(huì)提前跟居民進(jìn)行溝通,選取適合改造的院子,和居民達(dá)成一致,改善居民居住條件,完成院落改造。”前門(mén)街道工委書(shū)記葛俊凱介紹,文化整體保護(hù)、禁止大拆大建,是前門(mén)東區(qū)胡同改造的基本原則。

保護(hù)風(fēng)貌要做減法

今年北京市政府工作報(bào)告中提出,推動(dòng)中軸線申遺,著力打造“一軸一線”文化魅力走廊,打造歷史文化名城金名片。

南起永定門(mén),北至鐘鼓樓,這條7.8公里長(zhǎng)的北京中軸線,俗稱(chēng)“龍脈”。

晨鐘暮鼓,作為元明清三代的報(bào)時(shí)中心,鐘鼓樓距今已有700多年歷史。但對(duì)比清代及新中國(guó)成立初期的地形圖,近些年,鐘鼓樓周邊空間被嚴(yán)重侵占,輻射面積由原來(lái)約1.4萬(wàn)余平方米減少至目前的不足4000平方米。

東城區(qū)歷史風(fēng)貌辦負(fù)責(zé)人曾對(duì)媒體表示,鐘鼓樓周邊危舊房屋眾多,甚至存在違章搭建三層用于經(jīng)營(yíng)的建筑,存在重大火災(zāi)隱患。

與鐘鼓樓的情況類(lèi)似,站在鼓樓上,俯瞰北京中軸線,至少還有兩處雜亂、密集的片區(qū),嚴(yán)重影響著古都風(fēng)貌。

地安門(mén)百貨商場(chǎng),位于寸土寸金的什剎海區(qū)域。幾十年間,大百貨商場(chǎng)變成了小、低、散業(yè)態(tài)的聚集地,僅出租攤位就有150個(gè)。

“原來(lái)四層高的地安門(mén)百貨商場(chǎng),站在鼓樓上看與周邊的風(fēng)景不協(xié)調(diào)。”2月17日,北京市文物局新聞發(fā)言人于平對(duì)記者如是說(shuō)。

沿中軸線再往北走,天壇作為重要地標(biāo)之一,原本設(shè)立了內(nèi)、外兩重壇墻,將整個(gè)天壇分割為“回”字形。但20世紀(jì)初起,一些單位陸續(xù)將外壇位置占據(jù),在天壇公園西、南兩個(gè)方向,57棟破舊低矮的老樓夾雜著私搭亂建的小平房,把壇墻擋得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)。古老的“回”字形格局被打破。

2011年,北京啟動(dòng)中軸線申遺。保護(hù)古都風(fēng)貌在探索中前行。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,近10年來(lái),北京市文物部門(mén)針對(duì)中軸線保護(hù)已投入經(jīng)費(fèi)超10億元,陸續(xù)開(kāi)展了多處中軸線文物保護(hù)單位文物修繕和環(huán)境整治工作。

去年3月,東城啟動(dòng)天壇周邊簡(jiǎn)易樓拆遷騰退項(xiàng)目,300多處貼墻而建的房屋納入拆遷范圍。

2月4日,記者在天壇西里看到,和傳統(tǒng)北京的灰墻紅瓦四合院平房不同,這些紅灰外墻的平房,有一層的,也有后來(lái)加建到兩層甚至是三層的,窗戶破舊,屋檐的瓦磚也七零八落。

張先生在這里住了40多年,一家六口擠在30來(lái)平米的房間里,和鄰居共用一個(gè)衛(wèi)生間和廚房。此次騰退啟動(dòng)后,他率先簽約,目前已經(jīng)在東四環(huán)焦化廠附近購(gòu)得2套對(duì)接安置房源。“住了幾十年平房,終于上樓了。”

天壇周邊疏解將要完成,于平介紹,目前地安門(mén)百貨也在降層、調(diào)整色調(diào)、整治居民區(qū),“中軸線的保護(hù),就是要做減法。”

協(xié)作解決騰退問(wèn)題

去年,前門(mén)地區(qū)完成了28個(gè)“新合院”改造,住戶由原來(lái)的174戶減少為66戶。

回憶起“做減法”的過(guò)程,葛俊凱坦言不容易,“僅僅是一個(gè)院落,要疏解人口,就必須得到整個(gè)院落里的住戶同意。”

這并非葛俊凱一個(gè)人的感觸。2010年,鐘鼓樓廣場(chǎng)整治工程開(kāi)始進(jìn)入論證階段,其間,歷經(jīng)專(zhuān)家多次論證,市、區(qū)政府多次研究,直到2012年12月12日,工程才正式啟動(dòng)。接下來(lái),征收期內(nèi)簽約42戶,僅占總戶數(shù)的30%。

工程不得不一度擱置,一停便是一年多。

騰退難,在涉及文保單位時(shí)顯得尤為明顯。

1月20日早上8點(diǎn)剛過(guò),孔繁峙提著一份沉甸甸的文件出現(xiàn)在了北京兩會(huì)會(huì)場(chǎng)。

這位北京市文物局原局長(zhǎng)多年來(lái),一直致力于呼吁王府騰退和保護(hù)。今年的北京兩會(huì),他提交提案——老城重組應(yīng)列出“王府騰退保護(hù)”時(shí)間表。

在會(huì)后接受新京報(bào)記者采訪時(shí),孔繁峙說(shuō),目前北京共有15座王府被列為全國(guó)重點(diǎn)文保單位和市級(jí)文保單位。其中,除了恭王府對(duì)外開(kāi)放以外,其余14座王府都被占用著。

作為清代規(guī)模較大的一座王府,位于朝陽(yáng)門(mén)內(nèi)大街的孚王府是國(guó)家重點(diǎn)文物保護(hù)單位。但如今,站在王府東側(cè)的天橋上看去,府門(mén)邊上開(kāi)著多家店鋪,院墻上紅漆斑駁,門(mén)樓上的木制結(jié)構(gòu)多有腐蝕,已經(jīng)泛黑。

院內(nèi),樹(shù)上綁有繩子,晾曬著衣物,空地上橫七豎八地停滿了車(chē)輛,在內(nèi)院甚至還設(shè)有籃球場(chǎng)。

一名在此居住了40多年的老住戶介紹,王府以前被四個(gè)單位占據(jù),老住戶多為當(dāng)時(shí)單位的職工。近些年很多老職工搬離該處,將空出的房屋租了出去。

孔繁峙曾對(duì)媒體表示,現(xiàn)在文物的維修資金,市政府一年10億元。維修資金夠,唯獨(dú)不夠的就是搬遷住戶。維修古建的錢(qián)不能用于搬遷,得各部門(mén)共同協(xié)作來(lái)解決。

恢復(fù)原貌和加以利用

2月15日中午,前門(mén)街道工委書(shū)記葛俊凱指著西打磨廠大街的古建筑說(shuō),在沒(méi)有想清楚怎么用之前,這些有歷史特色的建筑,是不會(huì)去動(dòng)的。

一輛小三輪正好經(jīng)過(guò),車(chē)上約60歲的老太太回頭嚷了一句:“現(xiàn)在的北京都不是以前的老北京啦。”

葛俊凱停頓了幾秒:“每一代人都有他們心中的‘老北京’,那我們究竟要保護(hù)哪一代人的記憶?”他說(shuō),目前對(duì)于古建的保繕,大多是在外觀上恢復(fù)原貌,至于建筑內(nèi)部,則會(huì)根據(jù)其用途加以裝修。

前門(mén)大街是北京中軸線最重要的地段,也是古都風(fēng)貌保護(hù)的核心區(qū)域,但它修繕后的商業(yè)化卻一直飽受爭(zhēng)議。

此前,前門(mén)大街曾進(jìn)駐過(guò)一些低端,與歷史文化街區(qū)氣質(zhì)不相符的商鋪,街道兩旁,賣(mài)土特產(chǎn)的、賣(mài)玉器的門(mén)店,并不少見(jiàn)。但這兩年,前門(mén)逐步明確“歷史文化展示區(qū)”的總體定位后,已開(kāi)始清退低端旅游業(yè)態(tài)。

目前,前門(mén)大街僅剩兩家賣(mài)特產(chǎn)玉器的店鋪,“未來(lái)也會(huì)逐步清退。”葛俊凱表示。

據(jù)介紹,未來(lái)前門(mén)西區(qū)還將重點(diǎn)加大民族傳統(tǒng)文化聚集發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展,積極引進(jìn)原汁原味的老字號(hào)和“燕京八絕”等非遺精品,扶持老字號(hào)和非遺傳承人設(shè)立工作室、藝術(shù)館、博物館,鼓勵(lì)創(chuàng)新產(chǎn)品和經(jīng)營(yíng)模式。

東城文委主任王偉東表示,政府的投入畢竟是有限的,怎么吸引社會(huì)資源參與,讓參與者有回報(bào)有積極性,是歷史文化名城建設(shè)需要考慮的重要問(wèn)題。

2月16日,經(jīng)過(guò)兩年的修復(fù),消失近百年的外城東南角樓已完成復(fù)建。未來(lái),這里將建成圖書(shū)館。新京報(bào)記者王貴彬攝

讓文物活起來(lái)

經(jīng)過(guò)兩年的修復(fù),護(hù)城河岸,消失近百年的外城東南角樓已完成復(fù)建,重回人們的視野。

東南角樓位于南二環(huán)護(hù)城河內(nèi)側(cè)、東南轉(zhuǎn)角處河道岸坡,修復(fù)后與明城墻角樓、前門(mén)箭樓、永定門(mén)城樓環(huán)繞天壇,形成“一壇居中、四樓環(huán)繞”的景觀。

胡寧是東城區(qū)第二圖書(shū)館副館長(zhǎng),最近一個(gè)月,他每天都要前往東南角樓兩三次。“又緊張、又期待。”按照計(jì)劃,今年10月份左右,東南角樓將建成一座有老北京特色和味道的圖書(shū)館,向市民開(kāi)放。

東南角樓上下共有兩層,建筑面積約1160平米,使用面積800平米。在復(fù)建過(guò)程中,工作人員參考了大量老照片和珍貴史料。

為最大程度上還原舊時(shí)外城東南角樓風(fēng)貌,角樓只有天臺(tái)可以通風(fēng)和取光。如何把光源引進(jìn)樓內(nèi)、如何在保護(hù)傳統(tǒng)建筑風(fēng)貌的同時(shí)與現(xiàn)代科技結(jié)合,成了胡寧最近天天想的頭等大事。“文物無(wú)論是修繕、復(fù)建,我們都不能把它空著,必須要合理利用起來(lái)。”

在保護(hù)中利用,是北京在文物修繕過(guò)程中一直堅(jiān)持的原則。

位于前門(mén)西打磨廠胡同的臨汾會(huì)館,屬于東城區(qū)普查登記文物。目前已經(jīng)完成騰退,葛俊凱介紹,修繕后,臨汾會(huì)館將作為文化陳列館。

陳獨(dú)秀在東城區(qū)北池子箭桿胡同20號(hào)的舊居也正在修繕,竣工后,將與新文化運(yùn)動(dòng)紀(jì)念館合作進(jìn)行保護(hù)利用,開(kāi)辟基本展陳。除此之外,東城區(qū)東華門(mén)街道還將在這里開(kāi)辟休閑文化活動(dòng)場(chǎng)所,居民可以下棋繪畫(huà),看書(shū)學(xué)習(xí),讓舊居得到充分利用。

“歷史文化遺產(chǎn)的保護(hù)應(yīng)成為古都建設(shè)發(fā)展中合理的保護(hù)利用,以用促保,讓文物活起來(lái)。”北京市文物局新聞發(fā)言人于平說(shuō)。

記者 吳振鵬 實(shí)習(xí)生 陳光

文章來(lái)源:新京報(bào) 責(zé)任編輯:劉姍

已有0人發(fā)表了評(píng)論